2015年11月3日,在中国人民大学可持续发展高等研究院,米兰大学及加州大学理论物理学家、英国舒马赫学院教授Shantena Augusto Sabbadini作了《老子和量子物理学》的讲座,主持人为中国人民大学可持续发展高等研究院执行院长温铁军教授。本文为讲座的整理翻译稿,译者为范紫微和侯婷艳。

讲座现场(左二为Shantena Augusto Sabbadini教授,左三为温铁军教授)

Shantena Augusto Sabbadini教授

我非常感激能有这样的机会和大家交流,感谢温老师和董老师的邀请,但很抱歉,在这里我只能说英语,同时又觉得特别遗憾,我这样一个特别喜欢中国经典文化的外国人,在这里却不能讲中文。今天晚上我要做的是跟大家一起开启一段关于现代思维方式的旅程,温老师刚才提到学科性的科学,他是科学地把世界作为一个整体来看的,从科学的视角,把这个世界看成是一个活生生的整体,而不是一个物化的存在。这和现在的主流科学体系有很大的不同,我今天给大家讲的就是,为什么如今的科学观变成了现在的样子,我们也看到在科学界的认识,看到一个相反的趋势在出现,我们怎么样能够以一个更宽广的视角整体地看待这个过程和变化。我们现在的思维方式带来了很多不可持续的后果,这样的后果是在不同的层面,既在技术的层面存在,也在哲学的层面存在。今天,我们从哲学的角度探寻我们现在的思维方式的来由,什么东西能够引导我们以新的方式来看待世界。我想通过两个方式给大家呈现,一个是从量子力学角度,另一个是从老子的哲学角度,从这两点开始,我们看一看古人对于人与世界之间的意识是怎样的。

这张图是古代的文化的符号,外圈的大圆代表宇宙,中间的小圆代表人类,这个蓝色代表的是意识,或者说是心,在这种文化之下,意识无处不在,在这个时候,意识不是人类所独有的一个附属,而是树、动物、岩石都是有意识的,只不过是不同层面的意识,意识无处不在。法国的某人类学家说这是一种神秘性的参与。大家看这个线说明,人的意识和其他意识的存在是互相可以穿透的,没有一个明显的界限,对于“我”的一个定义是可以和周围的整个世界相互渗透的,“我”可以进入世界,世界也可以进入“我”。“我”和世界相遇是两个意识形体的相遇,在这种情形意识之下,人对于其他存在是一种小心的交往。

我再给大家举一个例子,是在农业开始的时候出现的,旧石器时代向新石器时代转化的时期,农业带来了的粮食的储存,人类就解放出来了,不需要再为每一天的粮食想办法,创造了生产更多粮食的可能性,这深刻地影响了整个社会的节奏。它使劳动力的分工成为可能,使城市的出现成为可能,这是一个很大的转变。有一件事情很重要,在这个转变的过程中,我们的得与失是什么?我们得到的很重要,而我们所遗失的就是原来的采集者、狩猎者他们都是自己的主人,这样的状态在转化的过程中丧失了。在等级社会中,个体变成了一个大的综合体的一个部分,这种情形起源于美索不达米亚和两河流域,那里有非常肥沃的土地。在我们的黄河流域,也发生了类似的事情,在那儿上面有一个国王,这边有三个人带来贡品上贡,这表现出来的社会结构就非常不同了。狩猎和采集转变,我的意思不是说这个转变不好,因为如果我们不经历这个阶段,我们也没有办法变成更坏的我们。在这个过程中,我们的一些东西遗失了。中国的历史有点不同。我们还是跟着这个西方历史的轨迹看一下。在这些宗教里面很重要的一个意识状态就是世界已经不是一个整体了,意识只存在于人类和上帝这两者之间。在圣经的历史上,有一场对话在上帝和人之间,上帝为人类创造了这个世界,让人类去享用,人类和外界世界的关系就不再是意识主体之间的关系了。

另外一个转折点,在西方思想史的一个转折点,最终也影响了东方。因为我们现在是生活在一个全球的文化下。大约五百年前的科学主义,法国的哲学家笛卡尔对此起了很重要的作用,笛卡尔是要给他自己一个证明,他是想把哲学置于科学的基础上来讨论,他就想找到一个不容置疑的哲学的立足点,笛卡尔的哲学论断就是我思故我在。很有趣的是,其实他所选择的是思的这一面,他可以说我感受我的存在或者是我体验我存在,但是他选择了我思故我在。这个科学的一脉就是被理性的思维所掌握,因为他有我思故我在的判断的存在。那他这个时候就把世界分成了两种存在,心和物:或者是这个物的语言有一种扩展性,在空间里面是占有一定空间的,称谓外物;把心说成是一个思维的过程,是内在的。心物的二分这个不是古代的思维方式,这个是现代科学的缘起。现代的这些科学家他们的注意力是完全集中在对外物世界的探索,把所有跟心有关的都抛在一边,把它们作为单独的对待。给大家一个例子来说明这样的一个变化,古希腊的哲学家亚里士多德,他在描述一个东西落下来的过程的时候,他是会想在这个地球的中心会有一个吸引他的地方,回到他原来的地方,是这样的一个描述,所以这样的一个描述方式其实是跟心这部分相关的。但是如果在这样的一个思维方式下,你永远都不会得到重力法则,但如果你把心从这个过程里面剥离出来,然后你就会来测量这个降落的过程是怎样的,然后我会比较这两者在降落时有什么不同,这种思维方式的代表性人物就是意大利的科学家伽利略。他的书都是用数学写的,在接下来的两三百年,科学的发展都是对物的研究的过程,都是以数学的方式来呈现的。他把这个复杂丰富的世界以一种可复制的、可测量的方式来呈现和抽象,比如说我们现在在当下这个教室里这一刻的复杂性,是超越一个科学描述的,但是科学家就会用量化的方式来描述这样的一个现象,可能以现代科学的方式来描述这个现象,就是描述多少人是男生、多少人是女生、多少人戴眼镜多少人不戴眼镜,把这个现象量化的过程使得预测成为可能,能够来分析因果关系,这就是技术的基础。其结果就是有这样的电脑在这里,在大家每个人的桌子上都有电脑,这就是这样的一个方式发展出来的结果。这就是我们现在的一个很典型的思维方式。

在500年前,科学革命出现的另外一个元素,带来了另外的一个大的变化和变革。在之前人类是在这个世界的中心的,这个日月星辰都是围绕着人类旋转的(地心说),我们是宇宙的中心,我们想一想与上帝之间的对话,除了用中心,你能把它放在哪里呢?哥白尼发现,如果以地为中心来描述行星的运动,就会变得特别的复杂,突然发现如果以日为中心的话——日心说,这个问题一下子就变得简单起来了,那就是地球围着太阳转,月亮围着地球转,这个模型一下就简单了,一下子所有的问题都有了完美的解释,但是我们不再是中心了。甚至这个现实远远超过哥白尼的想象,现在我们知道,其实太阳也不是中心,它只是在银河中数以百万计的恒星之一,银河系也只是众多星系之中的一个,那我们在哪里呢?如果说这张图是现代世界的图景的话,那人类会比这个图所显示的要多得多得多,人类在这里面是一个一个的小点,从某种角度上说,人还是存在某种意识的,但这部分都有点不确定了,因为现在有很多神经方面的科学家,对于这些科学家来讲,意识只是这些神经元、神经腱的附属现象,只是大脑里面电的脉冲,是一个附属现象,意识变成了这样一个东西,然后他在大脑里面构成了一个模式,然后我们把这样的东西称为意识,这是一个非常孤独的角色,我们在这样一个广袤无垠的空间里面,周围都是纯粹的物质的运动,我们甚至怀疑我们自己是不是一个单纯的物化的存在,还是说对我们来讲意识是具有某种真实性的。我现在带大家去看一个另外有趣的东西,在科学界内部,逆转已经开始。

也许我们在这里停几分钟,在前面讲过的内容有什么问题、反馈,可以提问。Lady first!

第一阶段Q&A环节:

Q:意识是天然存在的吗?

A;是的,我是用古人的思维方式,我认为意识是无处不在的,但这个不是当下的主流的想法。

Q:什么是意识?如果意识无处不在的话,树、空气是不是都有意识?

A:这个问题没有答案的。因为意识是我们对于这个世界最基本的体验,我们所知道的全部、我们所体验到的全部、我们所感受到的全部,没有什么东西比意识更基础。鱼会问水是什么吗?我们在意识当中就如同鱼在水中。

Q:树、房子、石头都是有意识地?

A:我们怎么能想象这样的问题,我们怎么能够想象这样一种情形,我想可能对我们来讲比较容易的是考虑接近我们层面的意识,我从我的狗那里知道它是有某种意识的,当我直视狗的眼睛的时候,我与我的狗对视的时候,我们能看到彼此,但是对岩石来说,那就更难一些;但是对人来说,会设想这个意识是具有不同层面的复杂性,而不是说是还是非,有还是没有。我不太知道我要把这个界限划在哪里。

我要给大家画一个实验,这个是量子力学非常完美的一个实验,是一个广为人知的实验,在量子力学的第一册,你总会发现这个实验。

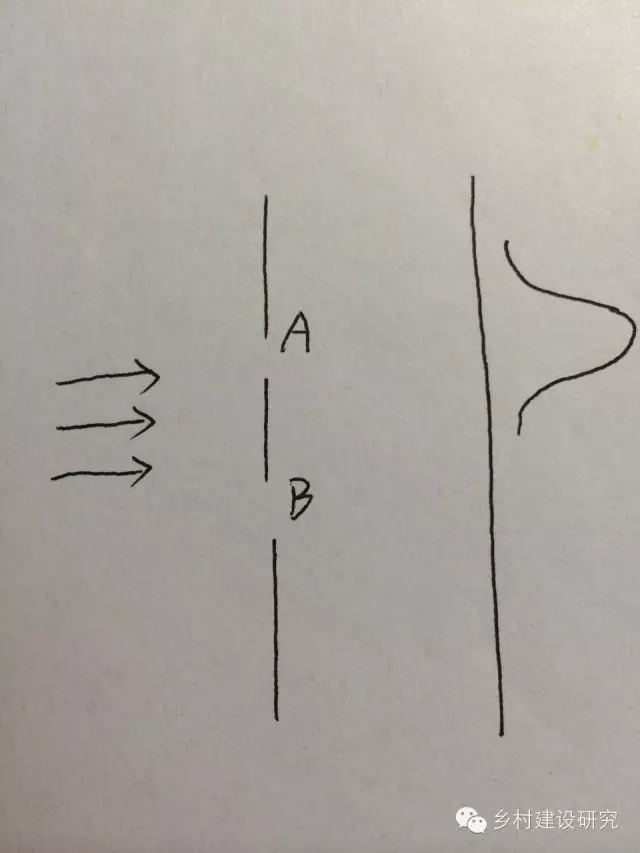

在这里我们有一束粒子,我们可以说他是电子,但它实际上可以是任何一种粒子,在这里有一个屏幕一样的东西,中间有两个裂缝,我们称这个为A,这个为B。这里有一个感光板,我们把它想象成为一个很好的感光板,我们来看这个粒子穿过缝隙,到感光板上,在感光板上点所分布的形态。

我这个实验是一步一步做的,第一步我先遮住一个缝隙,只让他从一个缝隙通过,关掉B,A是开着的。我来给大家画一个曲线,看这些点的分布。

这就很简单,那就是从A这里过来,和他对应的位置是集中的,两边分散,这样的分布结果。如果我把A关上,B是开的,你们可以猜到这和之前得到的图形是类似的。

现在有趣的是,我们把两个缝隙都开着的话,我们会得到什么图形,我的想象是说:把两个都打开的话,在我的想象当中它是这样的一个图形。

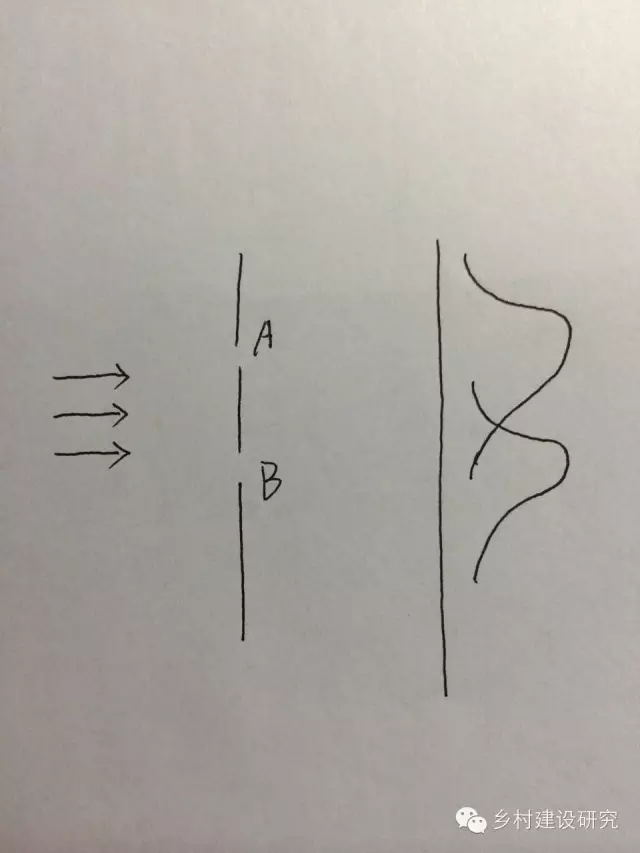

现在大家来看一下我真正的实验形象,是这样子的。得到一个完全不同的模型。这个就是物理学家所说的干涉模型,我可以从A点和B点的这个波,就像大家把两粒石头扔到水里,会出现涟漪,像那个情形

第一个问题是说,我本来以为会在这里看到一些粒子,但是却变成了一些波的呈现,那我到底得到的是波还是粒子呢?某种意义是波,某种意义又是粒子。我说他是粒子,因为每个点在他上面都有痕迹,但是他们集体的行为表现出来又像是波的行为。更有趣的是我没有办法判断这个粒子到底是从A还是B过来的,因为如果我做这样的判断,那好像是说他或者是从A穿过或者是从B穿过,但如果要是那种情形的话,我们应该看到的是刚才这样的结果出现。所以我好像根本没有办法想象,作为一个粒子我没有办法知道他到底是从A还是B穿过导致这个波浪的情形出现。从某种程度,我现在其实也没有完全理解,看上去他们是同时发生的,同一个粒子同时穿过了A点和B点。这个已经动摇了我对物质的一个概念,一个定义,但这还不是故事的结局,因为我在这个实验上还可以再进一步,我可以在A或者是B的这个地方,放一个探测仪。这个就是盖革计数器。当有电子穿过的时候,它会显示,一个电子过来,他就会响一下。现在好像我可以能够发现这个粒子到底是从A还是B穿过的,如果它响了,粒子是

从A穿过,如果没响,就是B过来的,我把盖革计数器打开,我看到什么了呢?

这个不见了,消失了。它出现了这样的形态。

我现在把盖革计数器关掉,之前的分布又出现了。怎么回事呢?

所以,现在不仅仅是说我没有办法回答这个粒子是从A还是B穿过来的,好像又有一个问题出现了,它不被看着的时候,这个形态会不一样,盖革计数器打开和关闭会出现两种不同的形态。这是因为在这个计数器的后面的某一个位置是需要有一个人在那里读取数据的。

观测者在量子力学和经典力学里的角色是完全不同的,在经典力学里面,观测者是否在现场和整个过程的结果是无关的;在量子力学里就不再是如此了,量子力学的定义是对观测者有明确的需求,那量子力学是如何描述这样一个过程使之成立呢?那他的结论就是你再也无法将粒子想象成为一个固有的存在,它更像是一个云,是这种电子概率云。很难找到它在哪里,除非我看它,否则我就没有办法说它在那里,如果我不看,他就是一片云。这个听上去很奇怪的,不属于我们日常的直觉可以理解的范畴,对于这样的一个模型,很多伟大的物理学家甚至是量子力学家都会觉得不舒服。对于量子力学感到最不舒服的一个人就是爱因斯坦。他和另外的很有名的物理学家展开了长达8年的讨论,试图理解这样的模型到底在和我们说什么。爱因斯坦觉得这只是一个表面的偶然的现象,我们一定能够发现量子力学背后的一个可以解释的世界,于是他引入了一个隐变量。我们不能理解这个,就是因为这个隐变量是不知道的,所以他就不停的跟波尔讨论这些,这个讨论的最后结论是爱因斯坦他设计了一个思想实验,挑战波尔,让波尔来从量子力学的角度解释这样的一个实验,波尔是很聪明的,大部分的问题他都回答和解决了,但是有一个让波尔觉得真的很困难,他试图想去回答,但是他没有能够真正回答爱因斯坦,这是爱因斯坦在1935年设计的一个实验,就是在这个图里面,出现的这个实验,我给大家解释一下:

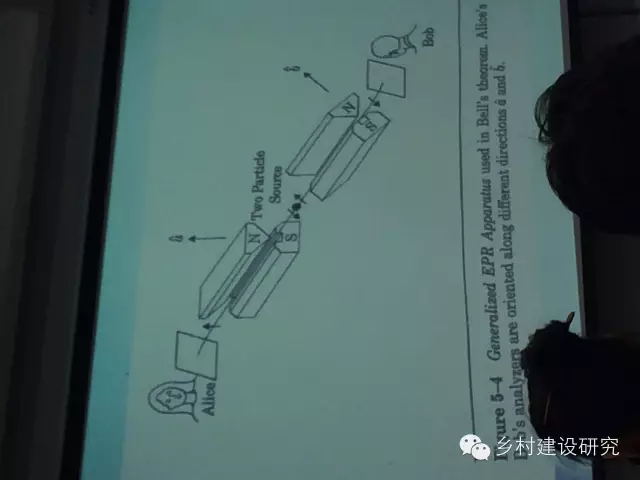

在中间这个小黑点,最开始是由两个粒子组成在一起的,它是一个转子,我们不需要很具体的知道转子是什么,我们现在需要知道的就是这个箭头所代表的方向,如果说这是其中的一个粒子所通过的方向的话,那这个粒子它可以360度旋转,可以在任何一个方向对他测量,我们现在有两个观测者:爱丽丝和鲍勃,他们每个人用自己的设备来观察,设备朝向粒子,旁边有磁场,他们可以通过调整磁铁的方向来观测粒子的方向,并且通过旋转磁铁,以决定他想要观测的方向。比如说鲍勃决定他想要看某个方向的运动,爱丽丝做了不同的决定,比如爱丽丝是垂直方向的,一开始,这两个粒子是在一起的,让我们想象它是有某种关系的,比如说是平行的,其实具体在一起的方式是没有关系的,但是它们是在一起的,在这个位置它们两个是相反的方向,透过这两个箭头可以看到,它们是朝着两个相对的方向。现在这两个粒子分开,朝向两个相反的方向,它们朝向两个相反的方向行进,一个回来到鲍勃的观测的仪器,另外一个去找爱丽丝的仪器,每个人做他们各自的观测,现在我们要研究的是爱丽丝和鲍勃研究结果之间的关系。爱因斯坦对波尔提出来的挑战性的问题是,爱丽丝的观察结果是如何影响鲍勃的观察结果?看上去好像鲍勃所看到的粒子的轨迹是由爱丽丝的观察所决定的,爱丽丝的观察结果也是取决于鲍勃怎么样旋转他的磁铁的方向,爱因斯坦称之为超距作用,因为这两者之间的距离可以是很远的,而且甚至可以有超越光速的速度,在爱丽丝做决定的瞬间,鲍勃是不可能知道的,但是就好像鲍勃的粒子知道爱丽丝的决定一样,会对此做出反映从而影响鲍勃的观测。当爱因斯坦提出这样的一个实验的时候,波尔看上去很尴尬,这看上去是很奇怪的,对于爱因斯坦来说,如果量子力学说不过去这样一个现象的意义,那么量子力学肯定是错的。这样一个基本现象我们把它称为量子纠缠。这个现象已经被证实过无数次了,人们甚至是在寻求这样一个量子力学的综合运用,比如说量子计算机,但是在爱因斯坦的时代,还没有办法做这个实验。

这个故事的下一段是介绍30年之后,1964年,当约翰贝尔从逻辑的角度做出了证实,约翰贝尔分析了这个实验,把这个量子力学的假设丢在一边,而是介绍了我们所熟知的物质的两个属性,一个是实在性,一个是定域性,实在性就是说如果一个系统或者一个东西它是实在的,那说明在它之内是存在某种东西的,而不仅仅取决于观察者。比如说我这个围巾的紫色,这个紫色的呈现是因为它里面的物质吸收了不同的光波,才有了这样一个呈现,这就是实在性;而定域性是说,如果一个东西影响另一个东西的话,那在它们之间一定是有某种东西,如果它们之间在空间里没有信号传出的话,事物之间没有办法彼此影响,约翰贝尔把他这两个假设用于ETR的实验,他发现爱丽丝和鲍勃的表现是跟量子力学当时所描述有的现象所不同的。在那个时代还没有办法有这样的装置来做这个实验,人们一直反复地思考,直到上个世纪80年代,这个实验才得以实现。这个实验的结果完全证实了量子力学的说法,否认了实在性和定域性的存在,这是非常有趣的一个结果。就是说不管爱丽丝和鲍勃在那里看到的是什么,我们还是在用定域性和实在性在描述他。不管在这里面穿行的是电子概率云还是粒子,这实验是证实它不是存在性的,也不是定域性的。它可以是各种形态的,我们所述的是普遍意义上的物质,这个世界不是真实存在的,也不占有空间。如果是说我们对于物体的定义就是用这样的一个存在性和定域性去定义的话,那这个实验证明这个世界不是由物体、事物构成的,一个有趣的相关的现象。从80年代一直到现在,这个实验反复被用各种方式重新去做,几乎到了完美的方式,总是有一些略微不同的解释,在这个实验的进程中,缺点越来越少,越来越接近完美。大约在一周前,在河南的实验里说所有的不完美,都已经克服了,现在已经是一个完美的ETR了,我们是第一代,我们是很确定知道这件事情的第一代人,当然是你们,不是我了。

第二阶段Q&A环节:

Q:在这个量子力学里,观察者会影响所有的实验的结果,那在推进实验的过程中,会有一个元素,比如观察者的性别变化、年龄变化会在多大程度和以哪种方式来影响结果?

A:我要说的不是这两个观察者因为他们的个性不同会导致结果的不一样,我试着这样澄清一下,首先个体的量子力学实验总是无法预测的,对一个单独的粒子来说,它落到哪个点是无法预测的,这个是量子力学有趣的地方之一,所以就是告诉我们这个世界完全是无法预知的。在经典物理学里,事情是可以预知的,除非我没有足够的信息,但如果我有足够的信息我就可以预测,这是经典力学里的逻辑。但在量子力学里没有办法,无论我有多少信息,这个结果都是无法预测的,我所说的这个取决于观测者,到现在为止我们说的这个做观察,其实就是这样的电子概率云,我们甚至没有办法想象他是在这个云里面的哪个位置,这就像我们刚才讨论它到底是从A还是B穿过去一样,在观测之前,它真的是无处不在,观测之后它在这里或者那里,没有办法预知。

Q:我不是做物理和神经科的专家,但是有很多神经方面和药学方面的专家,在做人脑当中的神经元的反应。比如说我思考一个问题,第一天没有答案,但是不是说我没有思考,粒子就像神经元,第二天第二道门,一天没有解开,一年、十年以后突然解开了,在这方面肯定有一个秘密的。原因是什么?

A:问题留一会儿,我们到最后再来。

Q:因为它在现代的实际应用是量子计算机,量子计算机对人的好处和坏处是什么?

A:我确定,量子计算机会影响人类的生活,就像现在计算机对人的生活也是有越来越大的影响。但是量子计算机如果能够发明的话,会更加提升计算机的速度,技术对我们现在的老式计算机来说是不可想象的。这个进程需要我们想象人类怎样变成生化和技术的共同体,这个是另外一个主题的讲座。

Q:量子物理学的实验结果,证明了物质是不可确定的一个状态,它现在在这里,待会儿又跑到另外一个点,你是不是想通过这个实验来告诉我们,这是不是就是哲学上所谓的不可知论呢?

A:我不是说所有的东西都是不可预测的,像运用统计的方法有的时候是可以预测的,但是作为一个个体是不可预测的。我要说这个存在性的核心里面,有一个不可预测性,你可以用两种方式来看它,现在科学习惯把它叫为随机,你也可以用另外一种方式把它称为创造,宇宙就是持续不停地创造。

Q:你怎么看待布恩概率诠释?

A:我们再保留一下这个问题,之后再讨论。这和我们之前说的有一点点联系,它是讲只保存这个存在性,把定域性舍掉。这两者在一起好像不可能,还是有一个思路在研究,我不想转到布恩那边去,我建议我们去老子那里。

我相信大家可能从小就特别熟悉老子,我就在这里简单的提示一下,这是一本小书,只有81张,五千字,我们把它称为老子,那现在学者们也在争论,他到底是一个真的人还是一个传说?老子和孔子他们是同一个时代的,他们曾经相遇过,司马迁他描述了老子和孔子的相遇。现在的学者尤其是西方的学者认为老子是一个传说中的人物,不实际存在的。我认为如果老子有知的话,他会觉得别人称自己为传说中的人物他会更开心。因为司马迁告诉我们,老子整个的一生人们都看不见他,因为他把自己的特点都擦掉了。我想大家都知道关于道德经的传说,老子老了之后他决定离开,他想往西走,往西走意味着往中亚,离开文明社会。他到了一个函谷关,司马迁说那里有个守关的人,我们可以想象他是一个守关的武士,或者我们说是精神层面的一个守关人,他认出了老子,对老子说,你如果要离开我们这个世界,你一定要给我们留下一点东西,老子没有想要留下什么。因为如果说道可道非常道,那些有什么意思呢?但是他的心被这样的一个请求所感动了。他接受了这样的任务,去表达不可表达的、无可言说的道理,所以就有了这本书,以道可道非常道开篇。

从字典上看,‘道’字有很多种不同的解释。第一个解释就是‘道路’,比如,对于我到中国来演讲,我就发现‘道’的路标到处都是。另外,‘道’扩展出来的意思还有,‘规律’,‘形式’,‘引导’,‘掌控’等等不同的意义。

公元前6-7世纪的中国,‘道’是一个普遍的词,尤其在各种哲学流派之间,被作为哲学的核心论辩。每个流派都对‘道’有某种不同的理解。当进入战国时期,政局混乱时,不同的哲学流派,都在用不同的方式提出解决方法。比如儒家,孔子的弟子们, 提出‘祖先的德(阴德)’,应该回归到周朝开始的时候。墨家对此也提出不同的方法。当道家进入这样的论辩,则站在更高的层次:论辩背后的论辩(discourse about the discourse)。用现代言语表达,叫做‘元级’(megalevel)。当儒家和墨家在争论什么是‘真道’,道家则在思考对‘真道’的界定(criteria)是什么,可不可以对‘真道’做一个陈述。这里尤其提到《庄子》,庄子特别提出这样的结论:所有的‘道’,所有的讨论,所有的论述,都是不完整的,部分的,相对的,没有绝对的‘道’。

巧合的是,中国古代道家和西方后现代哲学家(post-modern philosophies)在认知上,有异曲同工之妙,都在说:语言不能捕捉实相(Language cannot capture the reality.)。比如,来自数学家,阿尔弗莱德.柯日布斯基(Afred Korzybski) ,的后现代经典描述:地图并不是疆域 (The map isnot the territory.)。他的意思是,我们所有的语言,我们可以用语言来描述的,证明的,争论的都仅仅只是画着疆域的地图而已。实相,比如真正的疆域,总是超越地图本身所描述的。再如,超现实主义者(surrealism),雷尼.马格丽特(Rene Magritte), 则用一种更幽默的方式表达:一幅标题为‘This is not the pipe (这不是烟斗)’的烟斗画。他真正想表达的意思是:这不是烟斗,这只是一幅画着烟斗的画而已。

我们对实相的呈现描述(representationas reality)基于一种最基本的错误: 把头脑里的概念(concepts)和实相混淆了。实相是超越所有可被描述的呈现的(reality is beyond all representation)。

有趣的是,虽然中国古代道家和西方后现代主义在这一点上不谋而合,但是却得出完全相反的结论。对于后现代主义者而言,如果实相永远超越了语言所可能捕捉到的,那么决定放弃实相,而选择完全专注在语言上。但是中国古代道家却选择了另一条路。道家感兴趣的是,超越了语言,不可被表达,只能被体验,而不能被语言描述的实相。

西方语言体系对‘道可道,非常道’的解读:一种方式读《道德经》第一章,第一句:Any Dao can be told is not a constant Dao. (任何可以被告知出来的‘道’都不是一种不变的‘常道’。)这只是其中一种理解它的方式,还有其他更深层的:All the Dao can be spoken about are not the ultimate.(所有可以被说出来讨论的‘道’都不是终极的。)实相的本质是不可被表达的,是超越语言的。所以:Any Dao can be expressed is not the ultimate (任何可以被表达的‘道’都不是终极的。)

在西方的语言体系里,我们把‘道’的不同英文表达方式,比如‘Dao-道’,‘the Way-路径’,都用开头字母大写表示强调。这在中文里是没有。

西方语言体系对‘名可名,非常名。无名,天地之始;有名,万物之母’的解读:另外一个有趣的见解是:名。老子对‘名’是什么意思?我希望提出一种不同的理解方式。从最简单的层面,好像是我们给事物以‘名字’,对它们进行分类,区别,理智的组织分化物质世界。但是我建议我们从更深的层次来理解,因为‘命名-naming’ 更像是把‘体验’的合一整体性(the whole unitary fact of experience)分裂为‘主体-object’和‘客体-subject’。所以就变成了‘我在这’,‘我在独立的观察你’。如果我们从这个角度来看,老子似乎想告诉我们一些非常有趣的东西:我们不能‘命名’,因为超越‘命名’的是天地的开端 (the beginning of the Heaven and Earth);为什么‘命名’的行为--‘有名’--可以化生万物(of tenthousand things)。‘命名’撕裂了实相,变成了万物。所以天地开端是没有‘名’的。

西方语言体系对‘故常无欲以观其妙,常有欲以观其徼’的理解:而接下来,把‘道’带到了人的层面(human level), 老子说: constantly without desires (常无欲)。什么是欲?只要我是一个‘独立出来的自我(a separate self)’, 我就会被‘欲’所驱使,我就会被给予我生命力的所吸引, 也会逃避可能会伤害我的。这是在所有有机体中都存在的现象。所以‘欲’就是‘吸引(attraction)’ 和 ‘排斥 (repulsion)’。只要我认同自己是一个‘独立的存在(a separate being)’, 我就会被‘欲’所驱使。只有当我不认同自己是一个‘独立的存在’,我就可以‘观其妙(contemplate miao)’。当我认同自己是一个‘独立的存在’,我就划定了‘自我的界限(boundary)’:徼。

这点,我们之前从量子力学的角度,已经品尝到了一些滋味: There is no ultimate separation (不存在终极的独立存在), theuniverse is one thing (宇宙是一个合一体)。你的身体,我的身体,你我所有人,不过是整体宇宙的扩散感知。从量子力学的角度,我的身体不是独立存在的,而是‘不同场的量子叠加态(superposition of these fields)’。

我们就像是海洋里的波浪,波浪不是一个独立的现象,而是水流动时的状态,如果波浪认同于它只是一个独立的存在的波浪,那很快就会绝望的消失掉。

同样佛家‘四圣谛(four nobletruth)’中的第一谛,指出: existence as suffering (存在即是苦)。‘Existence(存在)’这个单词的拉丁词根,分别是‘ex-’和‘istence’,意思是‘stand out (从…中跨出来)’和‘the whole (整体)’。就是说‘stand out from the whole (从整体中跨出来)’,那我很快就会感受到苦:ego is suffering(自我在痛苦着),separate self is suffering (独立出来的我在痛苦着)。

在《道德经》第一章最后,老子非常精妙,他没有告诉我们,你就是那大海,忘却波浪吧。他说的更深邃,他说,有名和无名的两者,有欲和无欲的两者,同时升起存在,我们只是对它们区别以不同的名字罢了。当两者合一时,将非常深邃而强大,天地间最隐藏的圣境大门会打开。所以老子并没有说,成为大海吧,忘记波浪,而是告诉我们更深:既成为那大海,但也要继续随着波浪的舞蹈而舞蹈。